Concours

Begbie sur l'histoire canadienne, 2012

© The Begbie Contest Society

SECTION I – QUESTIONS À CHOIX

MULTIPLES

(Temps de réponse suggéré : 25 minutes ; proportion de la

note : 25

%)

Chaque question est suivie de quatre réponses possibles identifiées

par les lettres A, B, C et D. Choisis la meilleure réponse et inscris-la dans

la section I du cahier de réponses.

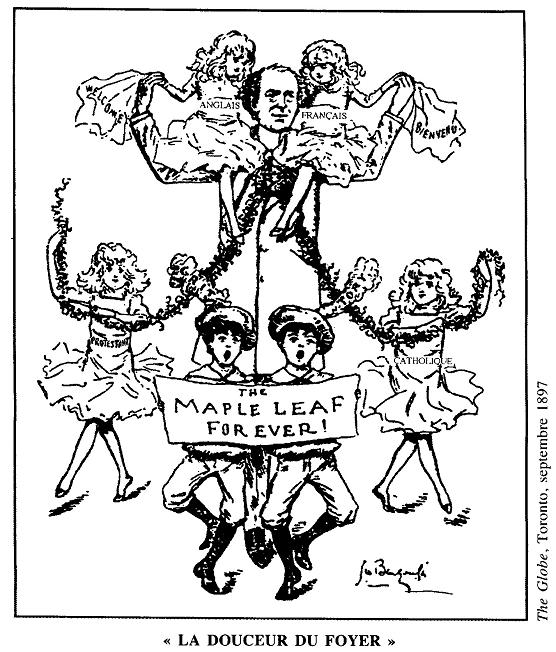

1. Lors du

jubilé de diamant de la reine Victoria en 1897, sir Wilfrid Laurier a été

fait chevalier. La caricature lui rend hommage pour :

A. son amour du

Canada.

B. son affection pour les enfants.

C. sa faculté d'unir les

Canadiens.

D.

son appui de la chanson The Maple Leaf Forever comme hymne

national.

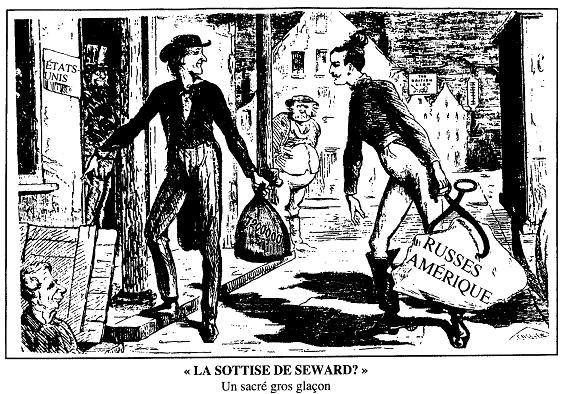

2. John Bull

(de Grande-Bretagne, en arrière-plan) se trouve entre Oncle Sam (à g.) et

le tsar russe (à d.). Le secrétaire d'État américain, M. Seward, sort du

cellier.

Lequel des énoncés ci-dessous sur cette caricature de 1867 est

faux?

A. John Bull approuvait la vente de l'Alaska aux É.-U.

B.

Oncle Sam était prêt à verser 7 200 000 $ à la Russie pour l'Alaska.

C.

Le bloc de glace que transporte le tsar russe représente l'Alaska.

D.

La Russie, les É.-U. et la Grande-Bretagne s'intéressaient à l'avenir de

l'Alaska.

3.

Cette caricature illustre la politique portant le nom de :

A. destinée

manifeste.

B. nouvelle donne.

C. politique de bon voisinage.

D. alliance pour le progrès.

4. « Victoire remarquable pour la magistrate Murphy,

Mme Nellie McClung et leurs associées »

Edmonton Journal, 18

octobre 1929

«

Le conseil privé décide que les femmes sont des "personnes". »

The

Gazette, Montréal, 19 octobre 1929

Les

manchettes ci-dessus évoquent le droit des femmes à :

A. voter.

B.

être membres de jurys.

C. occuper le poste de juge.

D. être nommées

sénatrices.

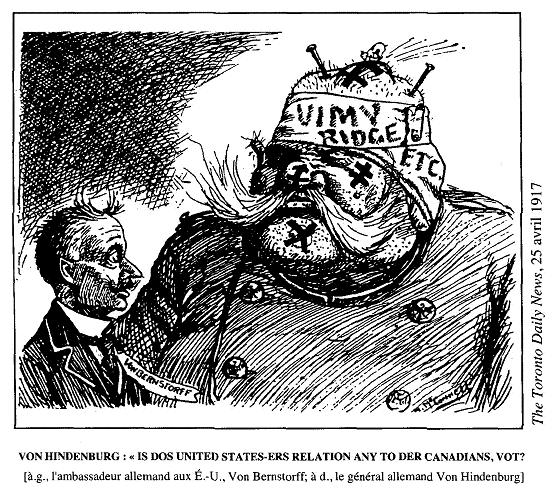

5. La bataille

de la crête de Vimy Ridge a eu lieu du 2 au 9 avril 1917. Les États-Unis

ont pris part à la Première Guerre mondiale le 7 avril 1917. Le général

Von Hindenburg veut savoir si :

A. Les É.-U. enverront des troupes en

Europe.

B. Les Américains peuvent se battre aussi bien que les

Canadiens.

C. Les troupes américaines seront entraînées par des

Canadiens.

D. Les Canadiens commanderont le corps expéditionnaire américain.

6. « Nous

devons accepter le fait que nous nous trouvons entre les deux plus

importants protagonistes du monde et que, si une guerre se déclare, nous

nous retrouverons au beau milieu, peu importe si nous sommes neutres,

isolationnistes ou en faveur de l'Ouest, et si nous sommes armés ou non.

»

Ministre de la Défense canadienne

Durant quelle période cet énoncé a-t-il été

formulé?

A. 1914–1918.

B. 1919–1939.

C. 1939–1945.

D. 1946–1989

7. Cette caricature illustre la politique

suivante :

A. le libre-échange.

B. la société juste.

C. la

destinée manifeste.

D. la politique nationale.

8. « Nous ne bâtirons jamais

le pays que nos ressources potentielles rendent possible en nous divisant

entre anglophones, francophones, multiculturels ou tout autre faux nom

choisi : moi, je dis que nous sommes avant tout Canadiens, jusqu'au bout

et pour toujours. »

John

Diefenbaker

Diefenbaker a fait cette déclaration pour appuyer

le concept suivant :

A. une nation.

B. deux nations.

C. le

multiculturalisme.

D. les

Canadiens-« adjectifs ».

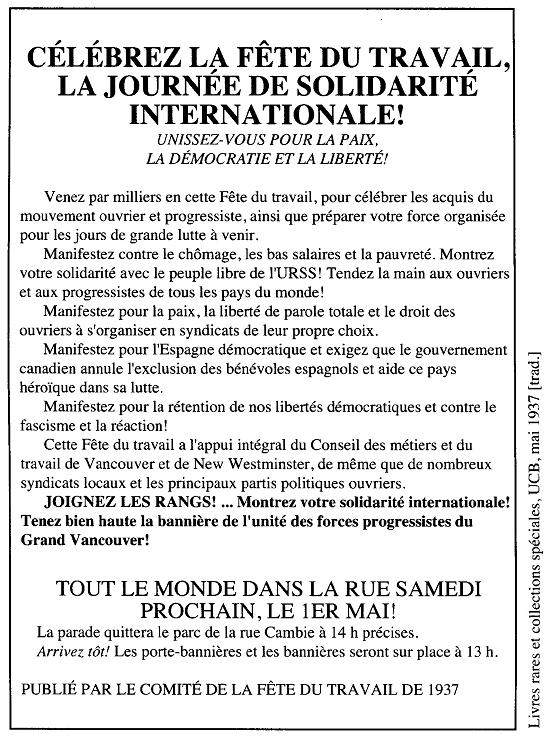

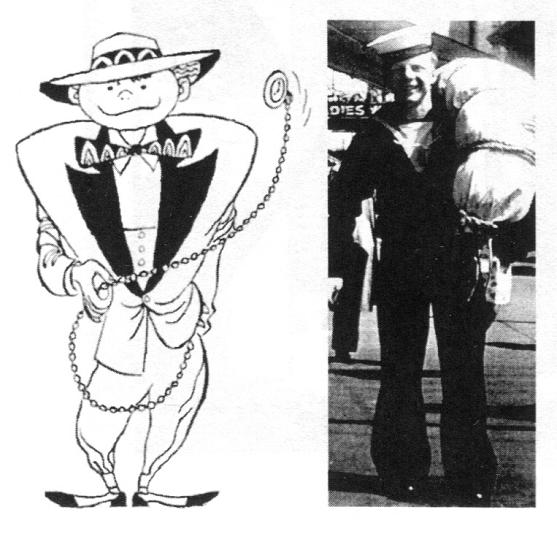

9. Cette

affiche reflète une association avec le courant de pensée (idéologie)

suivant :

A. la gauche.

B. le centre.

C. la droite.

D.

aucune idéologie précise.

10. Le diagramme montre que, en 1942 :

A. Le

revenu fait peu de différence en matière de soins de santé.

B. Les

familles à revenu plus élevé ont besoin de plus de soins de santé.

C.

Le niveau de revenu détermine les soins de santé obtenus.

D. Chaque

personne reçoit le traitement

médical dont elle avait besoin.

11. Cette photo a été prise en

:

A. 1915.

B. 1939.

C. 1945.

D. 1955.

« Il faut que ça

change. »

« rattrapage »

« maître chez nous »

« déblocage »

12. Les slogans ci-dessus sont associés :

A. à la société

juste.

B. à la révolution tranquille.

C. au fédéralisme

coopératif.

D.

à la souveraineté-association.

13. Le Québec se bat avec

Terre-Neuve au sujet :

A. de la pêche.

B. de la langue.

C. du

piégeage.

D. du territoire.

Pertes

dans l’Atlantique Nord, de 1939 à 1945

| Année | U-boot actifs | U-boot coulés | Navires alliés coulés |

| 1939 | 12 | 9 | 105 |

| 1940 | 42 | 22 | 435 |

| 1941 | 110 | 35 | 410 |

| 1942 | 300 | 87 | 1015 |

| 1943 | 330 | 237 | 435 |

| 1944 | 190 | 251 | 117 |

| 1945 | 45 | 153 | 55 |

A. 1941.

B. 1942.

C. 1943.

D. 1944.

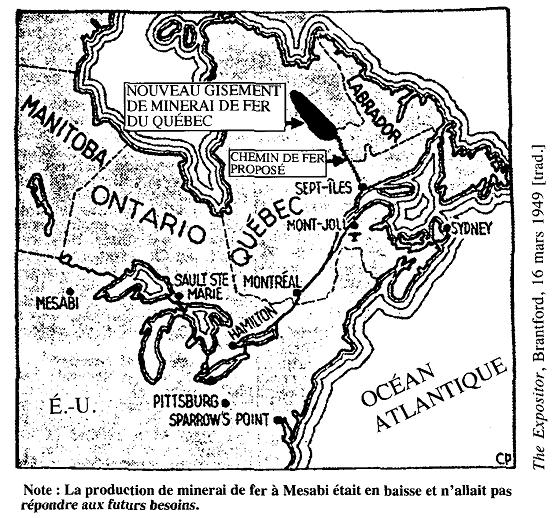

15. Le besoin de transporter du minerai de fer de Sept-Îles à des endroits comme Hamilton et Pittsburg a accéléré la construction :

A. de la route Transcanadienne.

B. de la voie maritime du Saint-Laurent.

C. du chemin de fer national du Canada.

D. du chemin de fer de la baie d’Hudson.

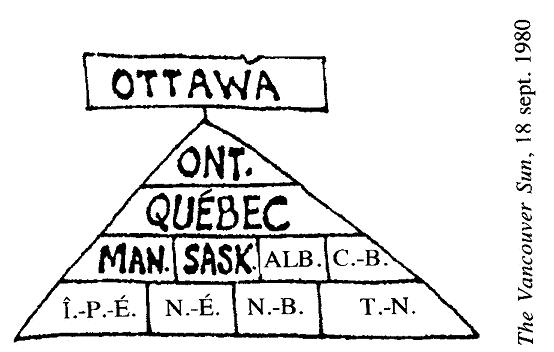

16. La position occupée par les provinces sur cette pyramide illustre leur :

A. distance par rapport à Ottawa.

B. représentation au Sénat.

C. date d’entrée dans la Confédération.

D. représentation à la Chambre des communes.

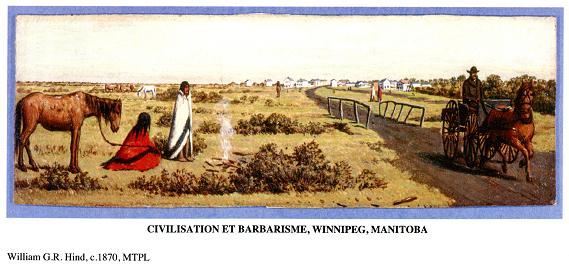

17. L'artiste William Hind habitait la colonie de la rivière Rouge à l'époque où celle-ci négociait son entrée dans la Confédération. Ce tableau présente toutes les différences culturelles sauf une. Laquelle est absente?

A. Les vêtements.

B. La technologie.

C. L'agriculture.

D. Le transport.

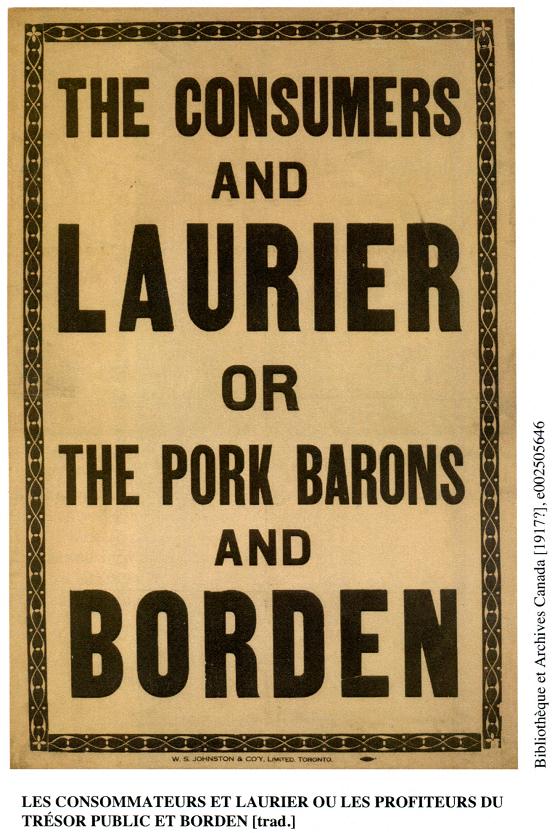

18. Cette affiche a été réalisée pour plaire à quel groupe d’intérêt?

A. Les francophones

B. Les immigrants

C. Les travailleurs

D. Les entrepreneurs

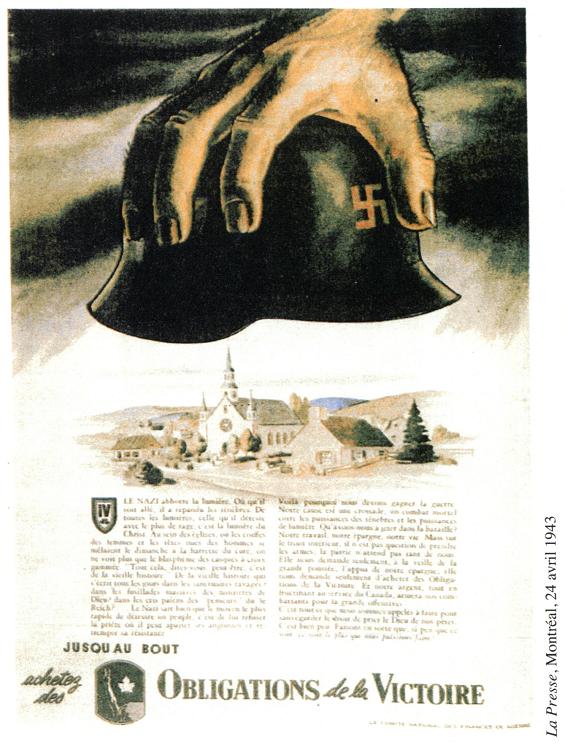

19. Cette affiche québécoise visait :

A. à prédire la victoire des nazis.

B. à prédire la victoire des Alliés.

C. à encourager l’appui à l’effort de guerre des Alliés.

D. à montrer que la civilisation était protégée des effets de la guerre.

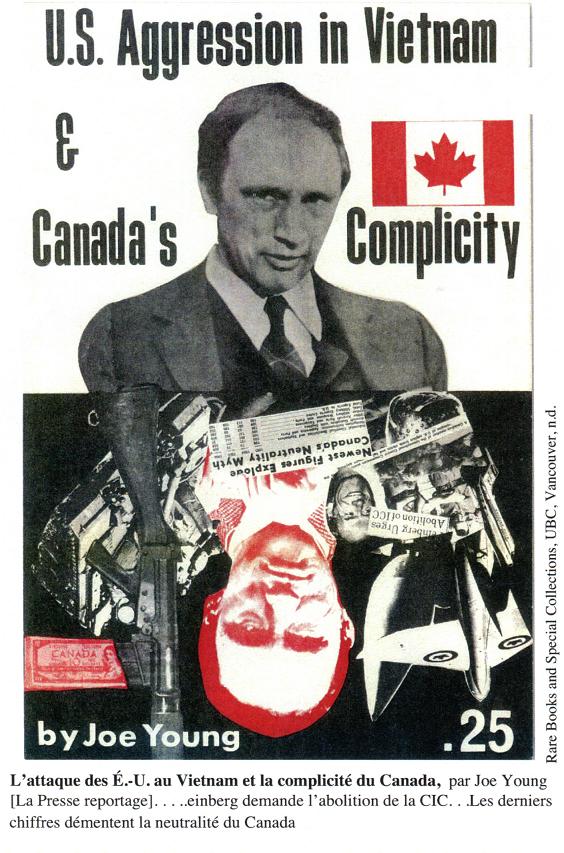

20. L’auteur de ce dépliant accusait le Canada de fournir les États-Unis en :

A. nourriture.

B. armes.

C. troupes.

D.uniformes.uniformes.

21. Cette caricature appuie :

A. la danse en ligne.

B. la fraternité.

C. les Jeux olympiques.

D. l’augmentation de l’immigration.

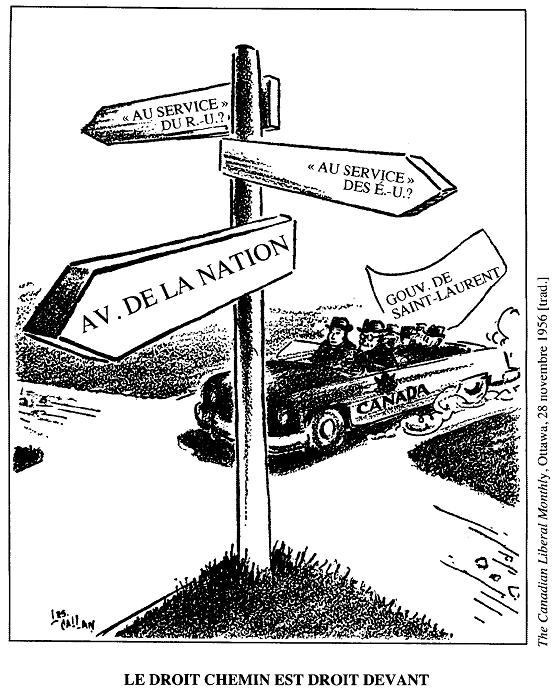

22. Cette caricature montre le Canada en train d’adopter une position indépendante en politique étrangère lors de :

A. la Deuxième Guerre mondiale.

B. la formation de l’OTAN.

C. la guerre de Corée.

D. la crise du canal de Suez.

23. Cette affiche annonçant un séminaire sur la situation des femmes qui travaillent a probablement été financée par :

A. l’Église catholique.

B. la Fédération des travailleurs du Québec.

C. le Parti progressiste conservateur.

D. l’Association des fabricants canadiens.

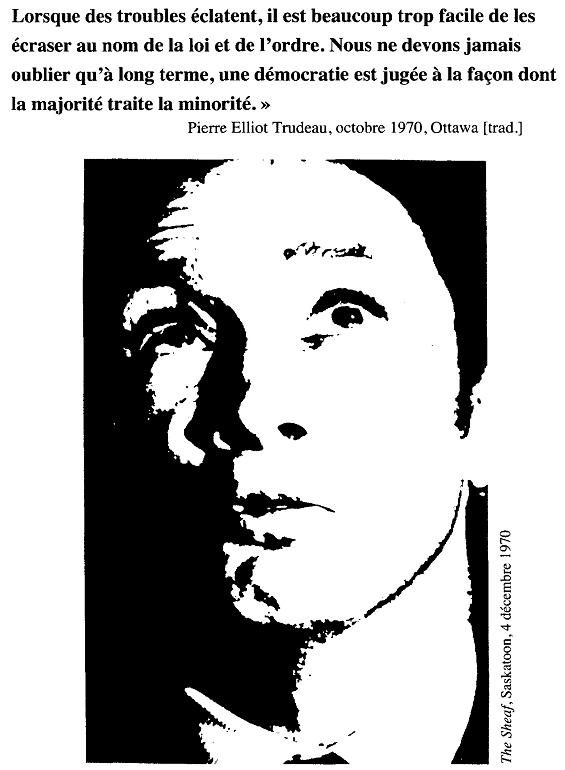

24. Un journal étudiant a produit cette annonce pour protester contre :

A. la Loi sur les mesures de guerre.

B. la Loi sur les langues officielles.

C. le rapatriement de la Constitution.

D. la Charte des droits et libertés.

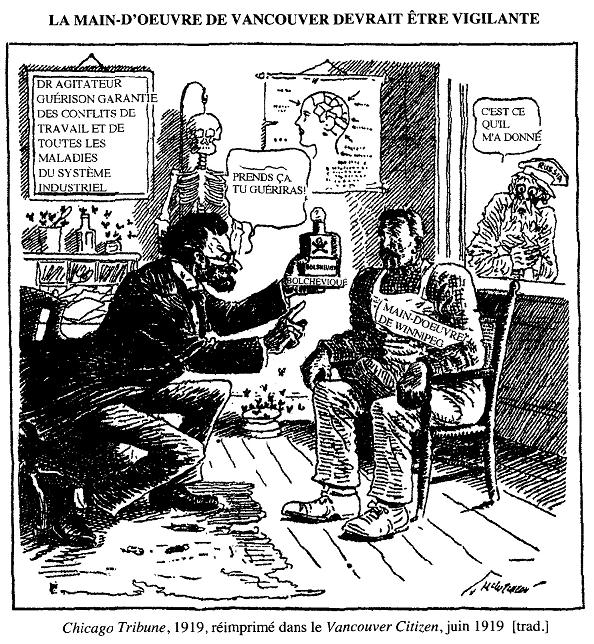

25. Cette caricature porte sur :

A. l’assurance-maladie.

B. la prohibition.

C. les syndicats.

D. le péril rouge.

SECTION II – RÉPONDRE EN UN PARAGRAPHE

(Temps de réponse suggéré : 15 minutes ; proportion de la note : 15 %)

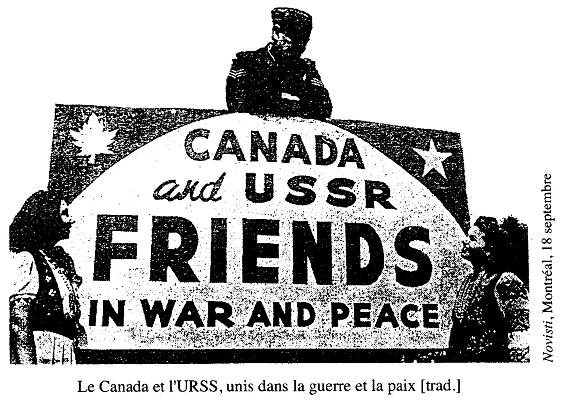

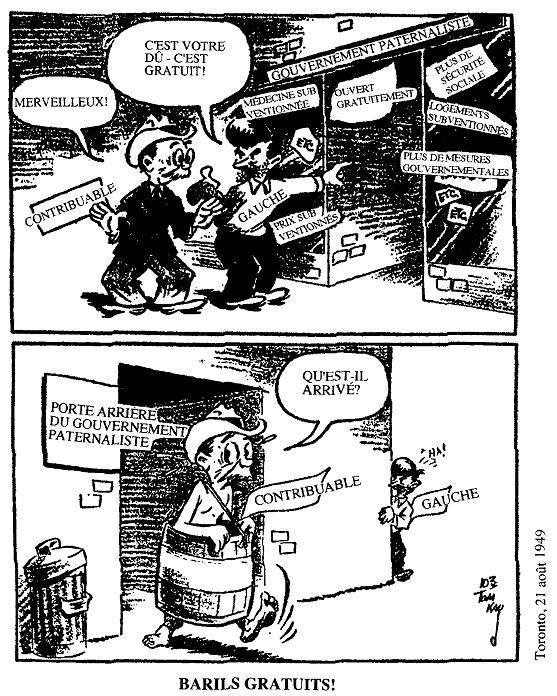

Compare les points de vue présentés dans les documents A et B et fais-en ressortir

les constrastes. Rédige ta réponse dans la section II

du cahier de réponses.

Document A

Document B

SECTION III – QUESTION À DÉVELOPPEMENT

(Temps de réponse

suggéré : 80 minutes ; proportion de la note : 60 %)

L'objectif de cette section est de tester ton

habileté à analyser et à interpréter des documents historiques. Pour bien

réussir, nous te conseillons de suivre les étapes suivantes et de

respecter les durées suggérées :

(1) Lis les renseignements généraux

ainsi que les instructions (5 minutes).

(2) Lis et analyse les

documents 1 à 11 (20 minutes).

(3) Décide quelle argumentation tu vas

utiliser et prépare un résumé de ta composition (10 m).

(4) Rédige ta

composition dans la section III du cahier de réponses (40 minutes).

(5) Révise ta composition (5 minutes).

Utilise le plus de documents possible pour appuyer ton texte. Seule la composition sera corrigée.

Renseignements généraux

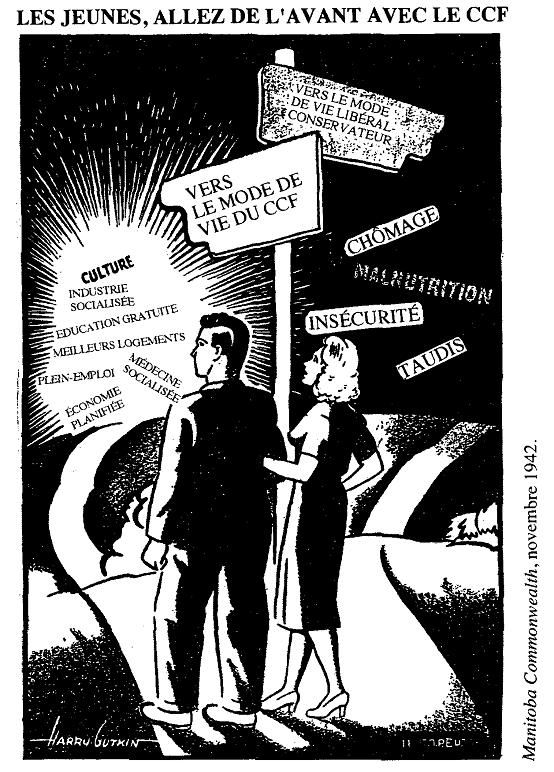

La tenue « zoot-suit » fut une lubie populaire de certains jeunes hommes qui s’est propagée des États-Unis au Canada durant la Deuxième Guerre mondiale. Ce costume était constitué d’un pantalon bouffant très haut sur la taille et serré aux chevilles, et d'un veston aux épaules grotesquement rembourrées. Un zooter portait généralement un chapeau à large bord avec un ruban de couleur voyante et une montre attachée à une longue chaîne. En 1943 et 1944, les zooters se sont souvent battus contre des militaires (des matelots, surtout). À l’époque, la marine ne fonctionnait qu’en anglais. En mai et juin de l’année 1944, des émeutes importantes ont éclaté à Montréal, entre les militaires basés dans la région et les zooters, ainsi que d’autres civils.

Instructions

À l’aide des onze documents suivants, explique pourquoi des émeutes ont éclaté à Montréal en mai et en juin 1944. Assure-toi d’indiquer les sources qui justifient ton argumentation (Documents 1, 2, 3, etc., à citer comme suit : D1, D2, D3, etc.).

200 zooters se battent contre des soldats

The Journal, Ottawa, 1er juin 1944

Les émeutes des zooters font plusieurs

victimes

The Gazette, 5 juin 1944

Arrêt des bagarres après le « déshabillage » de 50

zooters

Toronto Daily Star, 9 juin 1944

Émeutes déchaînées entre zooters et matelots à

Montréal

The Standard, Montréal, 17 juin 1944

ITINÉRAIRE DU TITANIC POUR SON PREMIER ET DERNIER

VOYAGE [tr.]

Document 1

« Être zooter ou

ne pas l’être », telle est la question qui met le milieu swing de Toronto

en effervescence, aujourd’hui. De jeunes gens grassement payés dans les

usines de fabrication d’armes portent des zoot-suits, en dépit des

règlements qui interdisent leur confection [pour économiser le tissu

rationné].

« J’en ai un », a dit un jeune. « Je l’aime vraiment. Il

a très belle apparence. Il est à la mode. Et si je veux le porter,

pourquoi m’en empêcher? »

Un jeune ancien combattant a dit : « Je

comprend tout à fait ce que les militaires ressentent. Ils ont échangé

leurs vêtements civils contre un uniforme, dont ils sont très fiers.

»

« Le zoot-suit en déclin,

de l’avis des tailleurs » [trad.], The Globe and

Mail, Toronto, 9 juin 1943.

Document 2

Q. Qui a déclenché la bagarre? [question au

propriétaire d’une salle de danse?

A. Les matelots et les civils. Les

matelots n’aiment pas les zooters, mais les gars qui ont reçu une raclée

samedi dernier étaient tous des civils. Ils traitent de zooters tous les

civils qui portent des chemises de couleur ou un veston un peu long. Les

véritables zooters n'ont que 16, 17 ou 18 ans. Je n’ai jamais eu d’ennuis

avec ces garçons

dans mes salles. Ils sont trop jeunes pour se battre. . .

Q. Les zooters et les civils parlent-ils surtout

anglais ou surtout français?

A. La majorité sont anglais. Un bon nombre sont français.

David Rolland, témoin, Commission d'enquête navale, NCSM Hochelaga [trad.], Montréal, 5 juin 1944

Document 3

La Commission conclut que :

Les troubles sont entièrement dus au fait que plusieurs militaires avaient été agressés au cours des semaines précédentes par de soi-disant zooters à divers endroits de la ville; le tout ayant culminé lorsque le matelot de 1re classe Paulley et sa femme ont été attaqués et battus alors qu’ils marchaient le long de la rue Dorchester. Cette série d’attaques, sans que la police n’intervienne sauf pour arrêter des matelots, a fait conclure aux matelots qu’ils devaient agir eux-mêmes et à leur manière.

Commission

d'enquête navale, NCSM Hochelaga [trad.], Montréal, 5 juin

1944.

Document 4

Ils [jeunes hommes italiens qui avaient attaqué les

matelots] avaient l’habitude de porter des chemises noires quand ils se

trouvaient dans la rue [pour montrer leur appui envers les fascistes de

Mussolini]. Après le début de la guerre, comme ils ne pouvaient plus

porter ces chemises [parce que le Canada était en guerre avec l’Italie],

ils ont commencé à porter des zoot-suits à titre d’uniforme. . . Ils

étaient

en colère, parce

que leurs pères avaient été internés par le gouvernement canadien en 1940.

Douglas

Codner, témoin, Commission d'enquête

navale, NCSM Hochelaga [trad.], Montréal, 5 juin 1944.

Document 5

L’HEURE EST ARRIVÉE, l’heure « H » du jour « J »,

alors que la crème de la jeunesse canadienne s’est lancée à l’attaque de

la forteresse européenne d’Hitler. Ils faisaient partie des troupes

aéroportées, des parachutistes, de l’infanterie, des corps de chars – les

soldats les plus coriaces et les mieux entraînés que le Canada ait jamais

envoyés au champ. Il faut de plus en plus de soldats, et

de toute urgence,

pour aider ces hommes montés à l’assaut, dont certains y sont restés.

« Le Canada a un

besoin urgent de plus d’hommes pour les troupes » [trad.], discours radiophonique du

directeur du recrutement, The Montreal Daily Star, 8 juin 1944.

Document 6

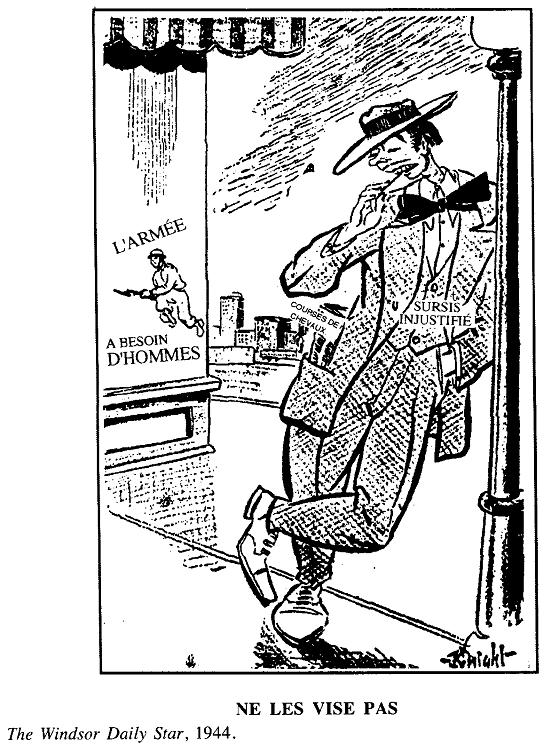

Document 7

Les matelots indisciplinés semblaient tout à fait

capables de s'abaisser à des méthodes dignes de la Gestapo pour imposer

leur « style de vie » particulier à leurs concitoyens. Les zooters se sont

barricadés dans la salle de danse, alors que les 400 jeunes matelots

ordonnaient à toutes les femmes de quitter les lieux, ainsi que ceux qui

n'étaient pas des zooters. Puis ils ont entrepris de mettre en pièces les

vêtements

des malheureux zooters.

Beaucoup étaient couverts de bleus et avaient un œil au beurre noir.

« On demande au gouvernement d’enquêter sur la

rixe des zooters » [trad.], Le Messager de Verdun [hebdomadaire bilingue],

8 juin 1944.

[Verdun fait maintenant partie

de Montréal]

Document 8

Document 9

Les filles, qu’avons-nous à

dire à un homme qui déclare : « Comme les matelots ne connaissent pas les

danses d’aujourd’hui [jitterbug], leurs petites amies sont à nous. » Eh

bien, camarade, vous vous méprenez complètement si vous vous croyez que

les filles préfèrent les hommes à cheveux longs, à pantalons serrés et

puant le parfum à un gars sain et bien propre des Forces armées. Si le

matelot et les autres hommes ne connaissent pas les soi-disant

danses « d’aujourd’hui », c’est parce qu’ils passent leur temps à apprendre comment protéger

leur pays. On ne peut gagner en

dansant.

Courrier du lecteur

[trad.], The Montreal Daily Star, 9 juin

1944

Document 10

Un jeune militaire qui passe

plusieurs soirées dans les diverses salles de danse de la ville estime

n'avoir jamais vu de zooters provoquer de querelle à l'un de ces endroits.

« Habituellement, ils dansent avec leurs propres filles et se tiennent

bien tranquilles. » Il ajoute avoir observé que de nombreux matelots

avaient déclenché des bagarres, particulièrement « s'ils avaient pris de

l'alcool. Ce sont les Français contre les Anglais », a-t-il affirmé. « La

plupart des matelots parlent anglais et les bagarres éclatent aux endroits

où la population parle surtout français. » Il a souligné que plusieurs

matelots originaires d'autres provinces méprisent

le Québec, estimant que cette province ne

fait pas un effort de guerre

équitable.

«

Les zooters

ne portent pas de vêtements voyants »

[trad.], The Standard, Montreal, 10 juin

1944.

Document 11

Le problème n'a pas été

causé par des frictions entre les « zooters » et les matelots, mais plutôt

entre les matelots et les civils dans l'ensemble. On ne peut en aucun cas

tolérer que des matelots prennent la loi entre leurs mains, même si les

événements antérieurs étaient de

la provocation.

Mémoire d'Ian Jeffrey, secrétaire du Conseil de la

marine, Ottawa, à l'officier responsable de la marine à Montréal, le 19

juin 1944.

Clef de réponse